声域に基づく6つの声種を解説

〜声域に基づく6つの声種を解説〜

人の声にも、ピアノやヴァイオリンのように「音の高さの幅(音域)」があります。

この声の高低の範囲を「声域」と呼び、声楽では、この声域と声の特性に基づいて6つの「声種(voice type)」に分類されるのが一般的です。声域の違いは、音域だけでなく声の響きや表現の個性にも深く関わり、役柄や合唱パートの割り振りにも重要な要素となります。

この記事では、声域の基本的な考え方と、それに基づいて分類される6つの声種の特徴について、音楽教育や声楽の観点からわかりやすく解説します。

声域とは? 〜人の声の「音の高さの幅」

楽器に音域(range)があるように、声にもその人に出せる音の高さの範囲=声域(vocal range)があります。

たとえばピアノなら、左端の鍵盤が最も低く、右に行くほど高くなります。同様に、私たちの声も低い音から高い音まで出せる幅があり、この範囲を声域と呼びます。

声の高さは、声帯の振動数によって決まります。振動が速ければ高い音、遅ければ低い音になります。

一般的に女性や子どもの声は高く、男性の声は低い傾向がありますが、声域の広さや音質には個人差があります。

声域と声種の違いについて

声域(vocal range)とは「出せる音の高さの範囲」のこと、声種(voice type)とは「声域・声質・発声の傾向」を総合して分類される声の種類です。

声楽の分野では、音域だけでなく音色や発声の性質・役柄との適性を含めて総合的に判断されます。

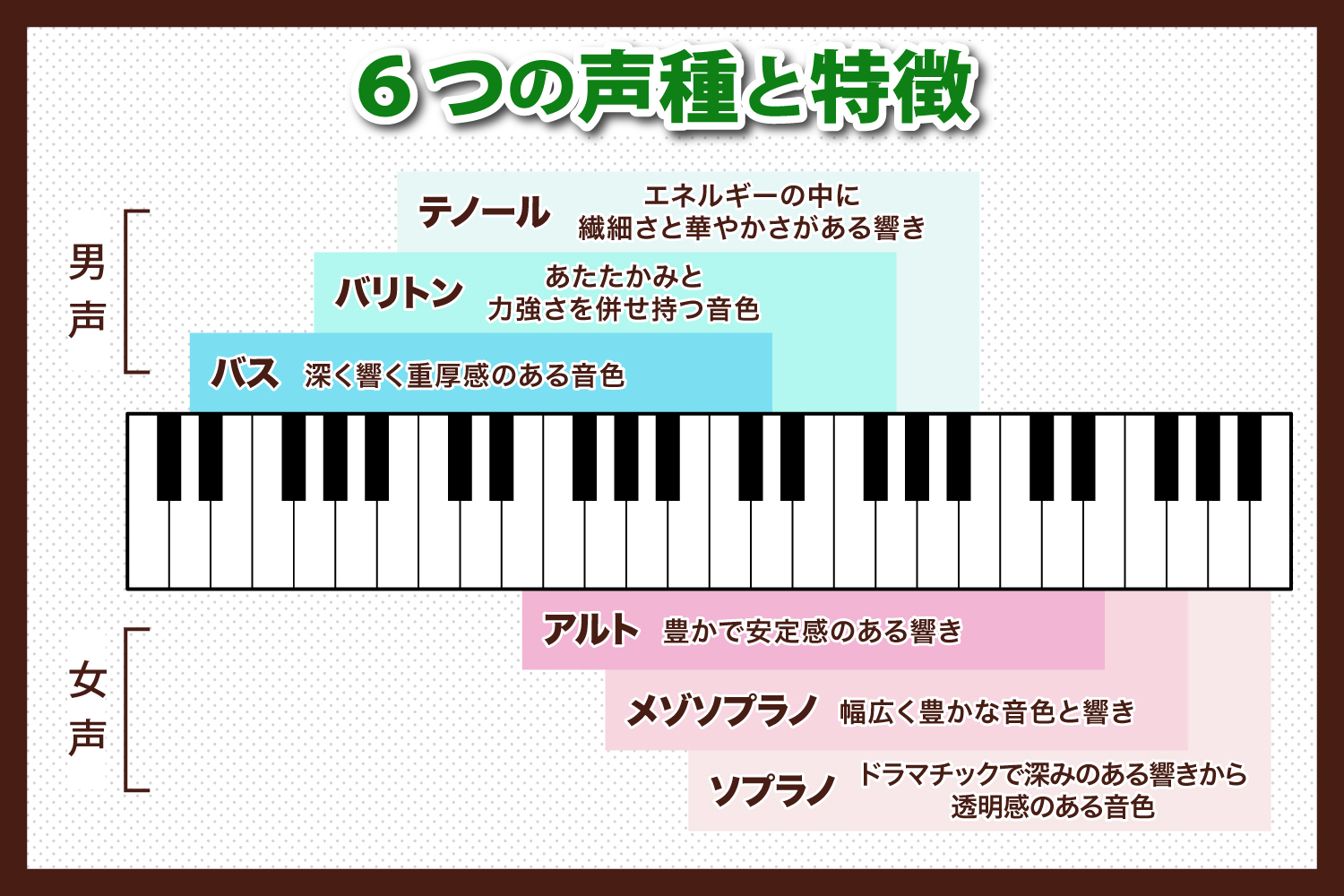

声域は大きく分けて「女声3種・男声3種」の計6種類とされます。以下にその特徴を見ていきましょう。

※以下で紹介する「6種類」は、より正確には声域をもとにした「声種(voice type)」の分類にあたります。音域だけでなく、音色や役柄との適性などをふまえて整理されています。

※「ソプラノ(S)」「アルト(A)」「テノール(T)」「バス(B)」という分類は、声楽(特に独唱やオペラ)では、歌い手の音域・音色・発声傾向を含めた「声種(voice type)」を意味します。

一方で、合唱や器楽作品では、これらは旋律の高低による「声部(part)」の名称として使われます。

例えば、バッハの《平均律クラヴィーア曲集》のフーガでは、「4声」などの複数の旋律線が同時に進行しますが、それぞれ「ソプラノ声部」「アルト声部」「バス声部」といったように音域的な役割で呼ばれます。これらはすべてピアノ(鍵盤楽器)1台で演奏されるため、人間の声種とは無関係に、単に音域上の構造を示していることがわかります。

本記事では、このような文脈の違いを踏まえつつ、声楽における「声種」の観点から解説しています。

声楽レッスンはこちら

声域に基づく6つの声種とその特徴

■女声の声種(高い順)

ソプラノ

高音域(約D4〜C6)

明るく華やかで透明感のある声。少女、妖精、ヒロイン役などでよく用いられます。

メゾソプラノ

中音域(約A3〜A5)

包容力があり豊かで暖かい声。母親、貴婦人、誘惑する女性の役などでよく用いられます。

アルト

低音域(約F3〜F5)

落ち着いた深みと安定感のある声。魔女、侍女、美少年などの役でよく用いられます。

※合唱ではこれらの区分がそのままソプラノ・アルトパートに反映されます。

■男声の声種(高い順)

テノール

高音域(約C3〜C5)

明るく張りのある声/地声高音。王子、恋人、若者の主人公などの役でよく用いられます。

バリトン

中音域(約A2〜A4)

力強さと柔らかさを兼ねた声。父親、貴族、中年の主人公などの役でよく用いられます。

バス

低音域(約E2〜E4)

深く重厚な響き。王様、悪役、重鎮、道化などの役でよく用いられます。

※「バスバリトン」「ハイバリトン」など中間型の分類もあります。

音域は個人差や音楽スタイルにより多少異なります。ここで示す範囲はあくまで目安であり、すべての歌い手が完全に一致するわけではありません。

声域の変化と訓練による拡張

■成長による変化

・幼児期:声道が短く高めの音域に偏る。明確な声域は未分化。

・思春期(第二次性徴):特に男性では声帯が太く長くなり、声変わりが起こる。2オクターブ近くまで音域が拡大する。

・成人期以降:生理的な声域は安定し、発声訓練によって可動範囲が広がる余地がある。

■声楽的な声域は「出せるだけ」では不十分

声楽における「声域」とは、単に出せる音ではなく、美しくコントロールして歌える範囲を指します。極端に高い声や低い声を「出せる」だけでは、声種としては適合しません。音質・音量・発音の明瞭さが保たれている必要があります。

声域を知ることは、音楽学習の第一歩

自分の声域と声種を知ることは、音楽教育や声楽学習において非常に重要です。

・合唱では、自分に適したパートで無理なく声を出すことが、全体の響きの質を高めます。

・ソロ演奏では、自分に合った曲を選ぶことで、表現力を最大限に引き出すことができます。

・トレーニングの出発点として、まずは「今の自分の自然な声域」を把握することが、無理のない発声指導にもつながります。

まとめ:声の「個性」を知って、豊かな表現へ

声域の違いは、単なる高さの違いではありません。

そこには音色、性格、響き、そして表現の世界が広がっています。

自分の声を知ることは、自己表現の幅を広げる第一歩です。声域の理解は、クラシックはもちろん、ポップスや演劇など幅広い表現活動の土台になります。

自分の声にもっと自信を持つために、ぜひ声域に関する理解を深めてみてください。

当教室主宰の著書「音楽教育のススメ(幻冬舎)」